Уваровская базилика в Херсонесе

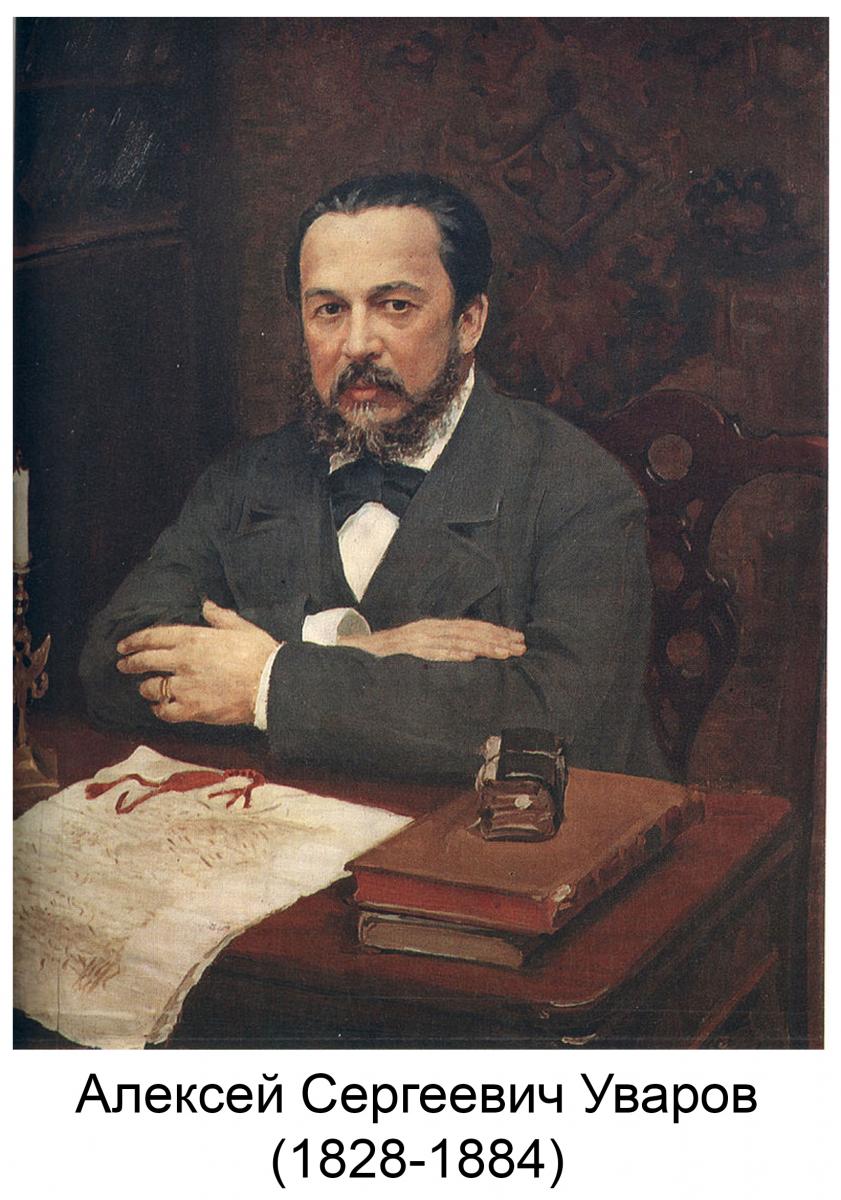

Херсонес кроме богатой античной истории несет из глубины веков и свет христианства. Первые небольшие христианские общины в городе появились еще в первые века н.э. После установления единой веры на территории Римской империи и включения Херсонеса в зону влияния Византии начинается строительство на крымских берегах первых христианских храмов. Наиболее выдающимся из них становится большая епископская базилика, получившая своё название от ее первооткрывателя - графа Алексея Сергеевича Уварова.

Алексей Сергеевич начал увлекаться археологией еще в 40-е гг. XIX века, после окончания философского факультета Санкт-Петербургского университета. Своё «хобби» он закрепил во время многочисленных зарубежных поездок и в 1846 г. стал соучредителем Санкт-Петербургского археологическо-нумизматического общества. С этого времени он погрязает в археологических изысканиях. В 1851 году он организовывает масштабные раскопки раннесредневековых Владимирских курганов, раскинувшихся на огромной территории от Владимира до Ростова Великого.

В 1853 г., оставив работы на курганах, А.С. Уваров отправляется в Причерноморье. Здесь он проводит раскопки в Ольвии, исследует руины скифской столицы Неаполя Скифского близ Симферополя и средневековой крепости Чуфут-Кале у Бахчисарая. Но наибольшая удача ждала его в Херсонесе. В северной части городища им были открыты остатки большого христианского храма с мраморными колоннами и мозаиками. Получив доклад об этом открытии, император Николай I приказал перевезти мозаику в Петербург. Она была разобрана, отреставрирована на Петергофской гранильной фабрике и уложена в одном из залов Эрмитажа.

Через год после начала раскопок разгорающаяся Восточная война (1853-1856 гг.) перекинулась на крымскую землю и работы в Херсонесе пришлось свернуть. Их результаты А.С. Уваров опубликовал в двух небольших сообщениях, вышедших в сборнике «Пропилеи. Сборник статей по классической древности» (1854 г.) и в «Извлечении из всеподданнейшего отчета о археологических изысканиях в 1853 году» (1855 г.). Поскольку при расчистке храма тогда были найдены монеты IV–X веков, это позволило А.С. Уварову утверждать, что базилика была возведена при Константине Великом (306-337) и функционировала до X века. Позднее А.Л. Якобсон определял хронологию, рассмотренных им христианских храмов Херсонеса, в т.ч. и Уваровской базилики в пределах V – VI веков или начала VII века. В целом, предложенная им датировка остается актуальной и сейчас.

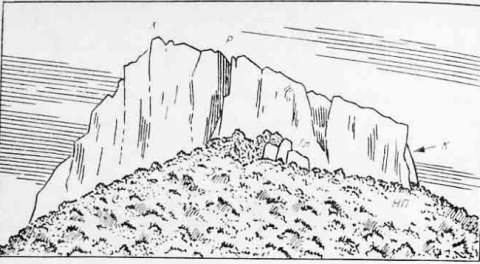

Уваровская базилика находится в северо-восточной части Херсонеса. Она еще в древности была построена слишком близко от береговой линии, в результате чего со временем ее часть обрушилась в море. Видимо, такое ее расположение было связано с тем, что центральная часть города была застроена языческими зданиями. Тем не менее, новая базилика хорошо «включилась» в городскую застройку.

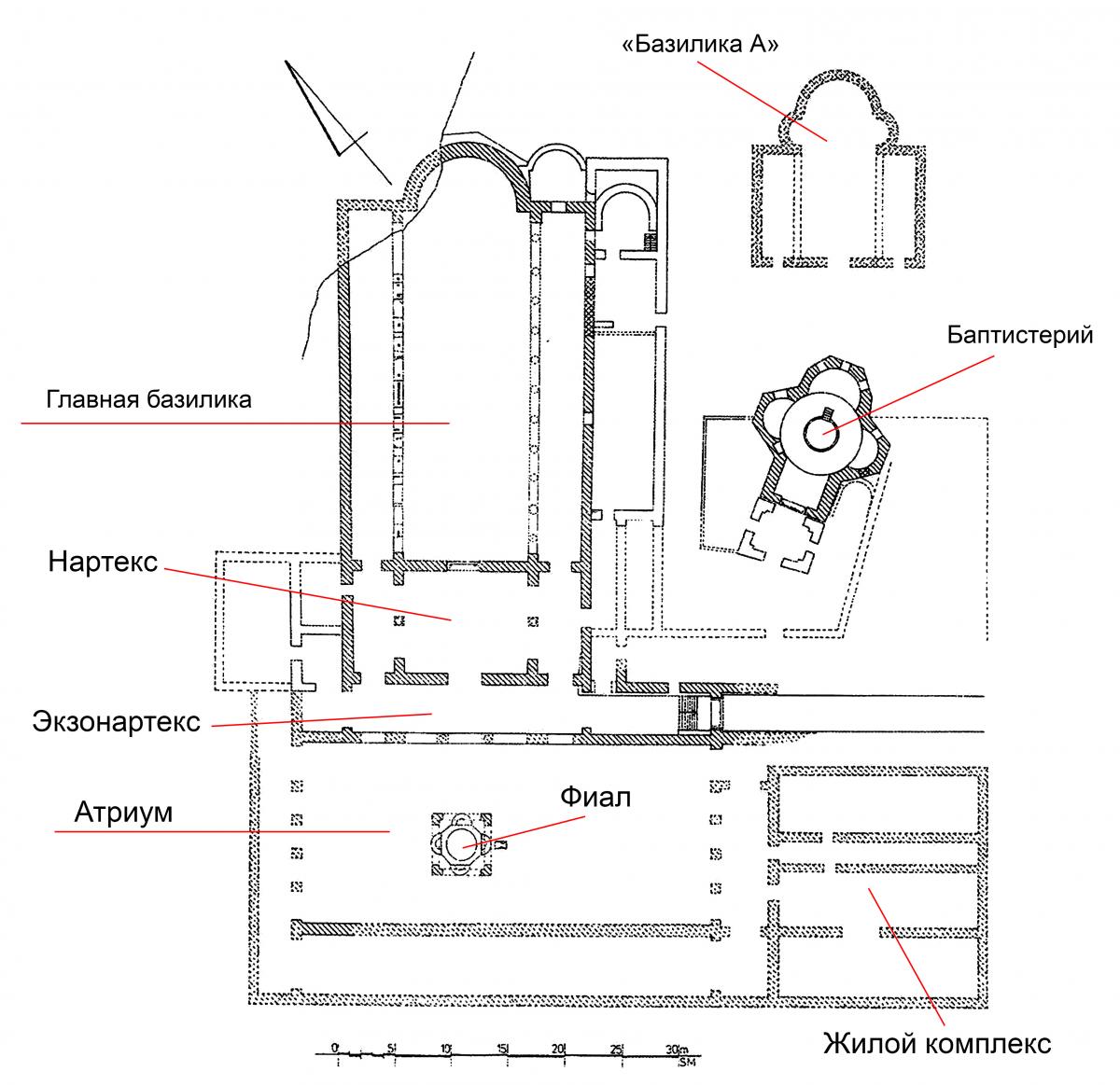

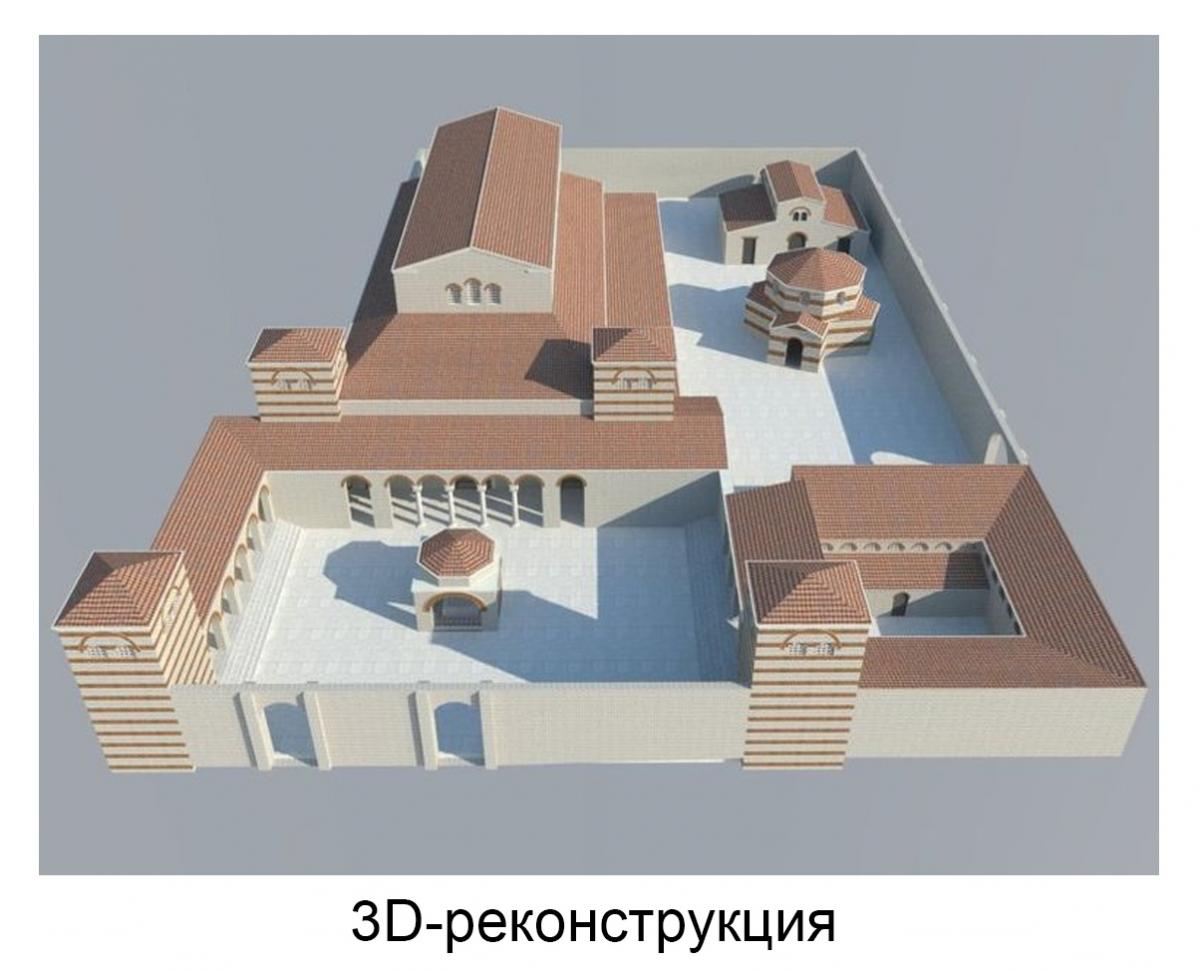

Вместе с сопутствующим постройками она образовала единый архитектурный комплекс, включавший главный храм, примыкающее к ней жилище епископа, небольшую церковь с апсидой в виде трихоры (т.н. «базилика А») и баптистерий (крещальню).

«Базилика А» представляла собой поперечно-ориентированное сооружение с двумя парами опор и тремя входами с западной стороны. Ее алтарная часть имела три апсиды. В храме был мраморный пол из кругов и плиток желтоватого и синего цвета. К сожалению, памятник этот, до наших дней не сохранилась.

Главный же храм представлял собой базилику - трехнефное сооружение с одной апсидой и сильно выраженной продольной осью. Отличалась она исключительными размерами. Длина базилики составляла 75 м, а ширина более 20 м. Такие размеры ставят ее в один ряд с базиликами крупнейших городских центров того времени – Константинополем, Эфесом, Фессалониками, Равенной. Исследователь христианской архитектуры Херсонеса А.Л. Якобсон отнес Уваровскую базилику к т.н. «эллинистическому» типу. Для него характерны различные пристройки, подчеркивающие горизонтальное развитие сооружения в пространстве, - нартексы и экзонартексы. Ширина атриума, внутреннего двора храмового комплекса, преобладает над его длиной, при этом он выступает за пределы продольных стен как нартекса, так и экзонартекса. С северной и южной сторон внутреннее пространство атриума обрамляли колоннады, а проход из атриума в экзонартекс был оформлен в виде тройной аркады. Боковые галереи атриума были перекрыты стропилами, создавая навесы, центральная же часть оставалась открытой. Здесь же размещался специальный резервуар с водой -фиал. Атриум – элемент крупных и важных базилик, знак престижа и комфорта. Его главная цель – отделить церковное пространство от улицы или площади. С юга к атриуму примыкает большое строение – жилище епископа.

Резиденция епископа состояла из четырех сообщающихся между собою, вытянутых в направлении север-юг помещений: двух западных и одного восточного, последнее отделялось коридором. Крайнее западное помещение могло служить вестибюлем, далее следовали жилые комнаты; восточное помещение, самое большое, служило залом для приемов. Жилой комплекс сообщался с атриумом тремя дверьми. Южная часть атриума шире, чем северная, потому что здесь епископ и клир собирались перед богослужением, готовясь ко вступлению в экзонартекс через торжественный трехарочный вход. Крытый проход со ступеньками, ведущий из поперечной улицы в экзонартекс с юга, предназначался для светских лиц, которые подходили к церкви со стороны агоры, с юго-запада. В этом помещении с мозаичной вымосткой местная знать ожидал появления епископской процессии.

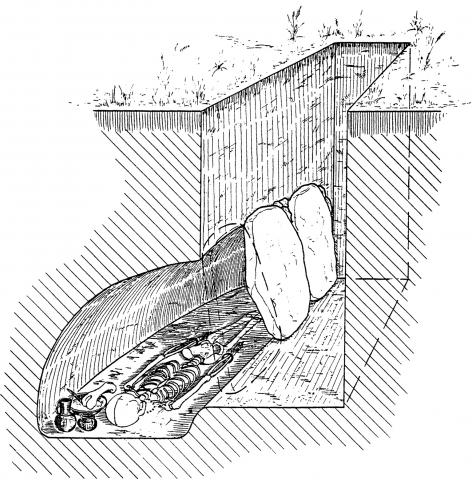

Восточный конец галереи южного здания занят небольшой часовней, из которой семь ступеней, расположенные в ее юго-западном углу, ведут в крипту, высеченную в скальной породе. Ее размеры: 3,55×2,85 м, высота 1,78 м. Крипта предназначалась для захоронений особых лиц, возможно, епископов.

Баптистерий Уваровской базилики – одно из немногих купольных сооружений ранневизантийского времени в Херсонесе. В плане он представляет собой триконх с небольшим прямоугольным помещением с западной стороны.

Конха – элемент храмовой архитектуры, представляющий собой перекрытие в форме полукупола над полуцилиндрическими частями зданий, такими как апсида или ниша

Стены баптистерия были сложены из подтесанного камня с кирпичными поясами, арки тоже были выложены из кирпича. В его центре находится большая купель (2,85 м в диаметре и глубиной 0,82 м). В нее спускались по трем ступеням, расположенным с востока. На дне купели, облицованной мраморными плитами, в скальной породе высечен крест. Судя по размерам купели, в ней крестились взрослые людей, херсонеситы и паломники.

Еще нужно сказать несколько слов об убранстве храмового комплекса и, самое главное, о мозаиках. В Уваровской базилике можно наблюдать обычную в раннехристианских церквях ситуацию – самые дорогостоящий декор был в самых важных частях здания. Так, алтарь, центральный неф и экзонартекс были вымощены мраморными плитами, а боковые нефы и другие помещения покрыты мозаикой типа opus tessellatum, которая выполнялась из крупных и нерегулярных по форме и размерам (не менее 4 мм) фрагментов - тессер. Такая техника мозаики была долговечной и довольно дешевой. Дело в том, что на территории Херсонеса пока не было найдено образцов мозаики, выполненной в самой дорогой и утонченной технике opus vermiculatum – состоящей из мелких разноцветных фрагментов.