Могильник Скалистое III

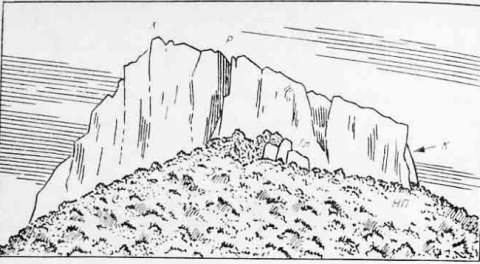

Могильник Скалистое III расположен в Бахчисарайском районе Крыма, в 150 м к северу от дороги, ведущей из с. Скалистое в поселок Научный, справа по течению р. Бодрак, на северо-западном пологом склоне Баклинской куэсты. Датировка памятника в целом укладывается в рамки II-III веков н. э.

В научной литературе могильник известен под двумя названиями – Скалистое III и Озёрное II. Такие ситуации случаются в архелогии, если памятники исследуются с перерывами разными учеными. Впервые материалы раскопок некрополя, названного Скалистое III, были опубликованы в 1967 году научным сотрудником Государственного Исторического музея И.И. Гущиной. Но существовало и второе наименование, привязанное к поселку Озерное, который в 1960-е годы существовал как отдельный населенный пункт, а впоследствии вошел состав пос. Скалистое. Название Озерное II дал памятнику его первооткрыватель, бахчисарайский исследователь И. И. Лобода. Часть территории обнаруженного им некрополя попадала в зону прокладки дороги, ведущей от шоссе Симферополь - Севастополь в поселок Научный. Строительные работы, а также хозяйственная деятельность местного населения привели к тому, что уже в начале 1960-х этот памятник был почти полностью уничтожен. Спасти оставшуюся часть памятника была призвана созданная в 1964 году ссовместная экспедиция Бахчисарайского историко-археологического и Государственного исторического музеев. Раскопки продолжились в 1965 году и в 1967-69 гг. Работами руководили Н.А. Богданова и И. И. Лобода.

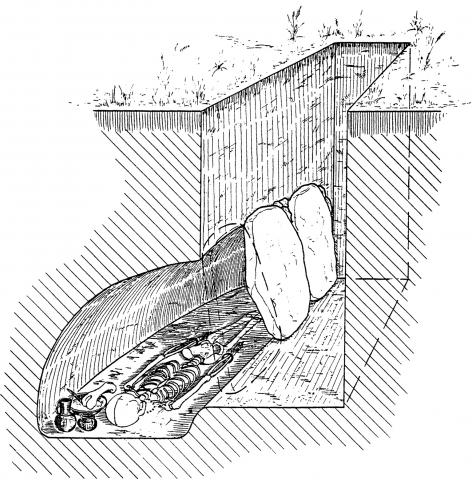

К началу 1970-х гг. на площади в 2010 кв. м. было отрыто 121 погребение. Некрополь оказался довольно компактным, захоронения располагались близко друг к другу, что по предположению авторов раскопок могло свидетельствовать о непродолжительности его использования. Большинство погребенных были положены по оси СВ-ЮЗ (77%), по оси С-Ю (17%), а также по СЗ-ЮВ (4%). Больше половины могил имели подбойную конструкцию, когда в длинном торце прямоугольной в плане ямы выкапывалась ниша-подбой, в которую укладывали покойника. Таких погребений исследовано 68. Кроме подбоев на некрополе обнаружены плитовые могилы (с установленными вдоль стен прямоугольной ямы вертикальными плитами), грунтовые могилы с «заплечиками», на которых лежали плиты перекрытия. Захоронений в простых грунтовых ямах встречено всего три.

В девяти могилах археологи зафиксировали следы деревянных гробов в виде коричневого древесного тлена. Еще в девяти погребениях дно могилы при совершении захоронения предварительно застилалось тканью, от которой также сохранился лишь темный тлен. В пяти погребениях встречена меловая подсыпка, еще в пяти – угольная.  Во многих могилах погребенные сопровождались жертвенной пищей - обычно в миски клали кусок мяса на кости, рядом - железный нож; иногда в могилы опускали кувшины, наполненные неизвестными нам напитками. Такая пища, по представлениям древних, должна была поддерживать умершего на пути в загробный мир.

Во многих могилах погребенные сопровождались жертвенной пищей - обычно в миски клали кусок мяса на кости, рядом - железный нож; иногда в могилы опускали кувшины, наполненные неизвестными нам напитками. Такая пища, по представлениям древних, должна была поддерживать умершего на пути в загробный мир.

При раскопках некрополя были обнаружены и не совсем обычные погребения. Так, одного младенца похоронили в амфоре, которую, опустив в землю, обложили со всех сторон камнями. Но самым неожиданным оказалось найденное среди ингумаций одно трупоссожжение, совершенно нехарактерное для пограбльной практики людей, проживавших во II - III вв. н.э. в крымских предгорьях.

Кроме погребений, на территории могильника были открыты шесть хозяйственных ям.

По всей видимости, некрополь принадлежал рядовому населению долины р. Бодрак. Из 121 погребений более или менее богатый инвентарь имели только 10. Вероятно, это были захоронения местной элиты, представителей высшего сословия.

В состав инвентаря погребенных обязательно входила столовая посуда - изготовленные на гончарном круге кушины, миски, тарелки, кубки. Зачастую они были покрыты лаком красного цвета. Такие сосуды производили в античных центрах, и к местному населению они попадали в результате торговли. В могиле №18 у головы погребенного, в специально сооруженной нише, была поставлена двуручная светлоглинянная амфора емкостью 5 л. На плече амфоры читается трехстрочная надпись на греческом, нанесенная красной краской. Надпись сохранилась не полностью, перевод сохранившихся фрагментов звучит так: «Проба … пифоса 19 [содержит] кувшинов 12». Нумерация пифоса номером 19 может свидетельствовать о большом винодельческом хозяйстве, а измерение в кувшинах – о принятой единице измерения амфоры объемом, составлявшим 400 г.

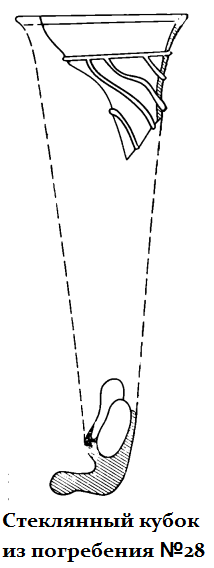

Кроме столовой посуды, местные жители использовали в быту и в погребальной практике сосуды, сделанные руками, без гончарного круга. Такая посуда производилась самим жителями Бодракской долины для собственных нужд. В могилах обнаружено всего 5 лепных сосудов. Столь же немногочисленны находки стеклянных сосудов, очевидно, дорогих и доступных далеко не всем. Так, в погребении №28 обнаружен сосуд из зеленоватого стекла, с отогнутым наружу верхним краем. Его тулово было украшено тонкими стеклянными нитями зеленого цвета. Нижний конец тулова был загнут. По форме сосуд напоминает кубки III в. н. э.

Самым многочисленными находками в могилах были обытовые вещи, в основном это железные ножи и глиняные пряслица (небольшие грузики, использовавшиеся в ткацком ремесле). Обычно их клали у головы покойника. Обычными находками являются и металлические детали одежды (сама одежда, сделанная из ткани или кожи, не сохранилась). К ним относятся застежки- фибулы, пряжки, наконечники ремней. Больше всего найдено т.н. "смычковых" фибул – небольших проволочных застежек очень простой конструкции. На втором месте по количеству стоят "лучковые" - пскрученные из бронзовой проволоки застежки, по форме похожие на лук. И смычковые, и лучковые фибулы, скорее всего, являлись продукцией местных ремесленников - в Крыму таких застежек найдено очень много. Две фибулы были сделаны из железа. В могилах найдено шесть пряжек, одна из которых бронзовая, остальные – железные.

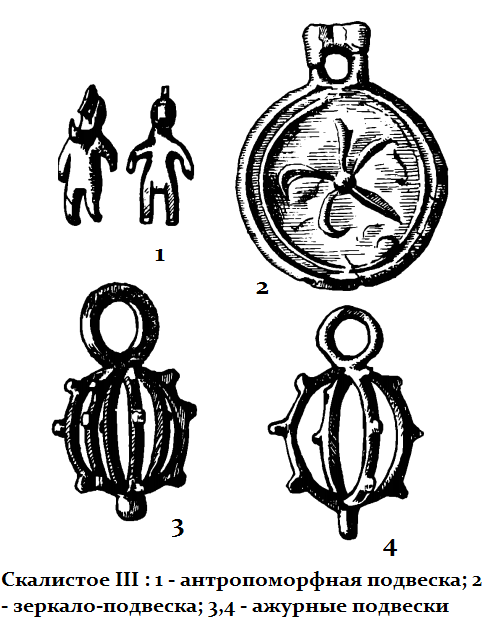

Самым массовым материалом являются украшения. Местыне жительницы любили украшать себя разнообразными браслетами, кольцами, перстными, серьгами. Как правило, эти украшения делались из бронзы, поэтому были относительно дешевы и доступны многим. Хотя встречены изделия и из серебра. Концы многих браслетов были оформлены в виде змеиных головок; с помощью врезного орнамента, имитирующего змеиные глаза и чешую, достигалось весьма близкое сходство. Перстни обычно делались из плоской в сечении проволоки, центральная часть которой расковывалась в щиток. Иногда к щитку крепилась вставка из цветного стекла, реже - из полудрагоценного, но очень широко применявшегося местными ювелирами сердолика. Обычно на пальцах фиксировалось по 1-2 перстня. Но в одном погребении на фалангах пальцев было обнаружено аж 24 перстня - 15 серебряных и 9 бронзовых. В одной из могилобнаружен фрагмент перстня с сердоликовой вставкой, на которой было вырезано изображение богини Афины. Еще одним атрибутом украшений были височные кольца и серьги – в большинстве случаев перевитые жгутом тонкие проволоки с петелькой на одном конце и крючком на другом. Во многих могилах серьги и височные кольца, а также в одном случае перстень, зафиксированы надетыми на иглу фибулы.

К украшениям относятся также и многочисленные бусы, разнообразные по форме, размеру, материалу – они встречены почти во всех могилах. Всего на могильнике их найдено более 700 экземпляров. Больше всего бусин сделано из стекла, немалое количество украшенийй выполнено из гагата - окаменевшего угля черного цвета. Использовали местные жители и бусы из янтаря - по всей видимости, эти украшения попадали в Крым из Прибалтики. Из бус не только составляли ожерелья и браслеты, но и обшивали края одежды - ворот, края рукавов или подол платья. Иногда бусы встречаются около черепа, что может свидетельствовать об украшении ими головного убора погребенного. Иногда бусы складывали в мешочке, лежавшем рядом с умершим. А в могиле №Б48 бусы лежали в деревянной шкатулке.

Как и в других могильниках первых веков нашей эры предгорного Крыма, в некрополе Скалистое III находки предметов вооружения немногочисленны. В могиле №28 рядом с погребенным лежал железный обоюдоострый меч, длиной 52 см без перекрестия, и набор конного снаряжения.

Находки ритуального характера представлены колокольчиками, антропоморфными бронзовыми фигурками, ажурными подвесками. Интерес представляет бронзовая птичка, аналогии которой известна на могильнике Заветное. Уникальна золотая цилиндрическая подвеска с двумя петельками, украшенная инкрустацией из голубого стекла, найденная в детском погребении.

Исследования могильника после длительного перерыва попытались возобновить в начале XXI века. К этому времени не уничтоженная полностью стройкой 60-х годов часть некрополя существенно пострадала от грабительских раскопок. В ходе проведения разведочных работ в 2000-е гг. на территории памятника были выявлены многочисленные грабительские ямы и отвалы из грабительских перекопов, содержащие фрагменты разбитых известняковых плит погребальных конструкций и современный бытовой мусор.

В 2011 г. совместная экспедиция Института археологии НАН Украины и кафедры археологии Санкт-Петербургского государственного университета произвела новые раскопки. В результате было выявлено 7 комплексов: грунтовые погребения (погребения №1, 5); грунтовые захоронения с заплечиками, перекрытые массивными мергелевыми плитами, установленными на вертикальные каменные столбы (погребения №2, 4), подбойная могила (погребение №3). Все погребения оказались ограбленными, мергелевые перекрытия и закладные плиты — проломленными.

Еще два комплекса представляли собой хозяйственные ямы. Судя по нахождению хозяйственных ям с фрагментированной лепной керамикой, не характерной для римской эпохи, могильник Скалистое III перекрыл более ранний поселенческий комплекс кизил-кобинской культуры, связываемой исследователями с известными по письменным источникам таврами.

В полевом сезоне 2012 г. раскопки некрополя были продолжены. Археологические работы позволили открыть еще 13 комплексов. Восемь из них оказались ограбленными могилами, а пять — ямами хозяйственного назначения. В некоторых могилах удалось зафиксировать остатки костяков, находки осколков амфорной тары, лепной керамики, остатков бронзовых украшений, изделий из бронзы и стекла. В погребении №9 после снятия массивных известняковых плитовых перекрытий в юго-западной стенке погребальной камеры за небольшими плоскими плитами был обнаружен заклад посуды с остатками ритуальной пищи. Заклад состоял из краснолакового кувшина и краснолаковой миски, в которой находились баранья кость и железный нож.

В погребении №13 подбойная погребальная камера оказалась заложена не традиционными для памятника тонкими горизонтальными известняковыми плитами, а массивными фрагментами колотого известняка, среди которого было зафиксировано четыре каменных антропоморфных стелы разных типов. Подобная практика использования надгробных антропоморфных стел на памятниках позднескифской культуры Юго-западного Крыма была зафиксирована впервые.

В погребении №13 подбойная погребальная камера оказалась заложена не традиционными для памятника тонкими горизонтальными известняковыми плитами, а массивными фрагментами колотого известняка, среди которого было зафиксировано четыре каменных антропоморфных стелы разных типов. Подобная практика использования надгробных антропоморфных стел на памятниках позднескифской культуры Юго-западного Крыма была зафиксирована впервые.

На северо-западном склоне Баклинской куэсты в границах могильника за пределами раскопа было выявлено массивное основание каменной стелы, представлявшее собой обработанную прямоугольную плиту 0,8 × 0,6 м толщиной до 0,1 м, с центральным сквозным прямоугольным проемом 0,28 × 0,16 м под установку стелы.

Находки из могильника Скалистое III позволяют сказать несколько слов и о занятиях населения, оставившего погребения. По-видимому, о практике виноделия свидетельствуют найденные в захоронениях фрагменты или целые амфоры. Кости крупного и мелкого рогатого скота, остатки жертвенной пищи дают представления об уровне развития животноводства. Определенную роль в жизни населения играли торговые связи с Херсонесом. Развиты были и некоторые ремесла, в частности ткачество и гончарство.