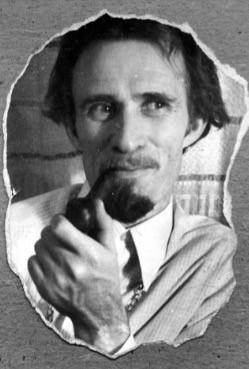

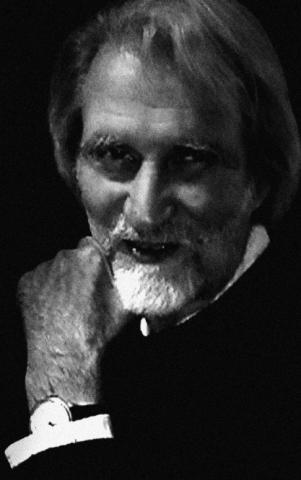

Марк Борисович Щукин – выдающийся археолог, историк, принадлежавший к Ленинградской научной школе, является основоположником целого ряда направлений в исследованиях восточноевропейских археологических культур римского времени и раннего средневековья и создателем научной школы. Ученый был хранителем коллекций Государственного Эрмитажа, более четверти века возглавлял Сектор железного века Отдела археологии Восточной Европы и Сибири Эрмитажа, принял участие в организации десятков выставок и составлении множества путеводителей. Он был профессором Санкт-Петербургского университета, стоял у истоков создания Высшей Антропологической Школы в Кишиневе, читал курсы "Железный век Европы", "Сарматская археология", вел семинары и курировал студенческие работы в Санкт-Петербургском университете. Его перу принадлежат 5 монографий и около 200 статей, каждая из которых была событием, подлежала тщательному разбору оппонентами и с восторгом воспринималась единомышленниками.

Слушатели спецсеминара "Европейская Сарматия" на истфаке Ленинградского государственного университета, организованнго М.Б. Щукиным, так вспоминают ученого:

"Щукин часто начинает разбор какой-либо исторической ситуации с того, с кем был знаком дядя Страбона и кто был современником Фарзоя. И в этой картинке очень комфортно занимают свои места и фибулы, и комплексы, и военные конфликты, и коллизии личной жизни Клеопатры. И если даже отдельный факт оказался неверен, а датировка фибул сместилась, остается главное - ощущение, вкус, цвет и запах эпохи. Как будто действительно совершаешь путешествие во времени". Способность к таким путешествиям и полетам в прошлое была заложена в самом раннем детстве.

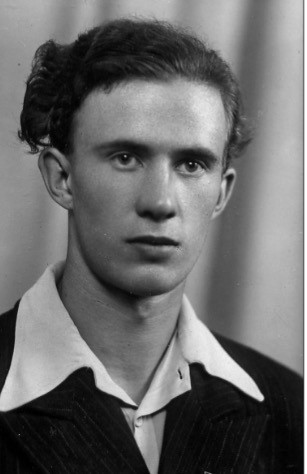

Марк Борисович Щукин родился 14 октября 1937 года в Ленинграде. Отец, Борис Абрамович Щукин, по профессии был художником, мать – Милица Михайловна Львова – чертежницей. В ноябре 1941 года семья отправилась в эвакуацию в Вологодскую область, и до 1949 года Марк Щукин жил в детском доме, где его мать была директором. Марк Борисович Щукин признавался, что учился читать в шесть лет не по букварю, а по учебнику "Истории древнего мира" для пятого класса, разглядывая совсем не детские картинки - портреты Муция Сцеволы, Юлия Цезаря и Винценгеторикса. Часами мог копировать изображения оружия римлян и кельтов и рисовать их вымышленные и реальные сражения. Еще в эвакуации, в Вологодской области, до приезда в Ленинград, Марк Щукин понял, что станет археологом.

Марк Борисович Щукин родился 14 октября 1937 года в Ленинграде. Отец, Борис Абрамович Щукин, по профессии был художником, мать – Милица Михайловна Львова – чертежницей. В ноябре 1941 года семья отправилась в эвакуацию в Вологодскую область, и до 1949 года Марк Щукин жил в детском доме, где его мать была директором. Марк Борисович Щукин признавался, что учился читать в шесть лет не по букварю, а по учебнику "Истории древнего мира" для пятого класса, разглядывая совсем не детские картинки - портреты Муция Сцеволы, Юлия Цезаря и Винценгеторикса. Часами мог копировать изображения оружия римлян и кельтов и рисовать их вымышленные и реальные сражения. Еще в эвакуации, в Вологодской области, до приезда в Ленинград, Марк Щукин понял, что станет археологом.

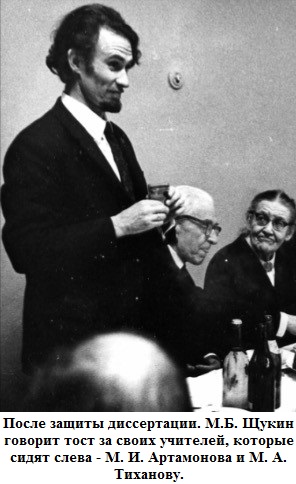

В 1949 году М.Б. Щукин с матерью вернулся в Ленинград; жили в Разливе, там будущий ученый учился в школе. В 1956 году он пытался поступить в Ленинградский государственный университет, но не прошел по конкурсу и осенью пошел в армию. После армии и сержантской школы служил в Калининградской области, откуда его комиссовали по состоянию здоровья (после операции на желудке). Весной 1959 года Марк Щукин работал подсобным рабочим Центрального телеграфа Ленинграда, летом – рулетчиком ПИБ при Выборгском райисполкоме Ленинграда. В этом же году поступил в ЛГУ на исторический факультет, кафедру археологии. Его учителями и научными руководителями стали Михаил Илларионович Артамонов, в то время директор Государственного Эрмитажа, и Мария Александровна Тиханова, ведущий специалист в области изучения древностей римского времени в Восточной Европе.

В 1961 году Щукин поехал в Днестровско-Волынскую экспедицию к М.А. Тихановой, чтобы включиться в исследование уже достаточно известного своими находками черняховского поселения Лепесовка. На стенках лепесовских сосудов были обнаружены германские руны и греческие надписи. В комплексах жилищ были найдены раннеримские фибулы, имеющие прямые аналогии в вельбаркской культуре, которая связывалась большинством зарубежных археологов с готами. Перед поездкой в экспедицию М.Б. Щукин прочитал книгу Ф.И. Брауна "Разыскания в области гото-славянских отношений", которая во многом определила его основные научные интересы на долгие годы.

По настоянию своего научного руководителя М.А. Тихановой Щукин начал заниматься керамикой из комплексов больших домов Лепесовки. Через год он выступил с докладом о лепной лепесовской керамике на 8-й Всесоюзной студенческой конференции и опубликовал первую статью. Уже тогда у Марка Борисовича Щукина складывалось особое отношение к изучению любой из эпох, которыми он занимался в разные периоды своей жизни:

«...чтобы приблизиться к решению поставленной проблемы, необходимо реконструировать весь ход исторического процесса на указанной территории и в указанное время, найти местоположение и археологическое выражение всех народов "Европейской Сарматии"».

Нельзя понять генезис черняховской культуры в отрыве от изучения центральноевропейских древностей, нельзя также рассматривать процесс ее сложения без исследования соседних и синхронных культур римской эпохи, в частности культуры сарматов. В сентябре 1962 года вместе с Б.А. Раевым в составе Новочеркасского отряда (руководитель Л.С. Клейн) Кобяковской археологической экспедиции М.Б. Щукин участвовал в расчистке тайника кургана Садовый, где лежали вместе римские серебряные чаши, германский умбон и сарматские украшения в золото-бирюзовом стиле. Вероятно, что именно тогда зародился его пристальный интерес к проблеме сармато-германских контактов и взаимоотношений сарматов и германцев с Римской империей в первые века н.э. Поисками различных решений этих вопросов Марк Борисович Щукин занимался всю жизнь. Об этом он написал большую часть своих работ, включая обе диссертации.

В 1965 году Щукин поступил в заочную аспирантуру ЛОИА. Его научным руководителем осталась М.А. Тиханова, которая очень хотела, чтобы он и дальше занимался черняховской культурой, прежде всего проблемами ее хронологии. Но датирующего материала на тот момент было мало, монеты в комплексах встречались крайне редко, поэтому Щукин обратился к находкам амфор, которые характерны для южной группы черняховских памятников. Он создал свою классификацию узкогорлых светоглиняных амфор, ввел в научный оборот названия, которые сегодня привычны для каждого "черняховеда": "неапольский", "танаисский" и "инкерманские" типы амфор, четко определил их хронологию на основании исключительно закрытых комплексов.

На совещании 1967 года по проблемам черняховской культуры во Львове М.Б. Щукин сделал доклад "О трех датировках черняховской культуры", показав, что только при помощи хронологии закрытых комплексов и привлечения европейских параллелей большинству типов фибул, пряжек и стеклянных кубков можно создать непротиворечивую и объективную концепцию сложения данной общности в III в. н.э. и ее исчезновения в V в. н.э., чем вызвал большое неудовольствие московских и украинских ученых, считавших, что черняховская культура по своей природе славянская и существовала со II по VIII в. н.э. Для аспиранта это был блестящий и очень смелый доклад, но спорить с молодым Марком Щукиным было трудно; разговор велся на разных профессиональных уровнях, докладчик свободно оперировал системами классификаций Г.Ю. Эггерса, О. Альмгрена, О. Тишлера.

Осенью 1967 года М.Б. Щукина зачисляют в штат Отдела истории первобытной культуры (ОИПК) Государственного Эрмитажа. Кабинет Бориса Александровича Латынина в подвальном помещении Зимнего Дворца получил на 40 с лишним лет нового хозяина. Щукин становится хранителем материалов Лепесовки, Незвиско и многих других опорных черняховских и сарматских памятников. В 1968 году выходят из печати сразу 5 его статей, посвященных проблеме хронологии черняховских и сарматских памятников, а в декабре 1971 года М.Б. Щукин блестяще защищает кандидатскую диссертацию по теме "Европейская Сарматия и черняховская культура. Хронологические соотношения".

Осенью 1967 года М.Б. Щукина зачисляют в штат Отдела истории первобытной культуры (ОИПК) Государственного Эрмитажа. Кабинет Бориса Александровича Латынина в подвальном помещении Зимнего Дворца получил на 40 с лишним лет нового хозяина. Щукин становится хранителем материалов Лепесовки, Незвиско и многих других опорных черняховских и сарматских памятников. В 1968 году выходят из печати сразу 5 его статей, посвященных проблеме хронологии черняховских и сарматских памятников, а в декабре 1971 года М.Б. Щукин блестяще защищает кандидатскую диссертацию по теме "Европейская Сарматия и черняховская культура. Хронологические соотношения".

С середины 1970-х годов М.Б. Щукин вплотную обращается к проблеме происхождения славянства. В 1975-1976 годах издаются две его работы: "О некоторых проблемах черняховской культуры и происхождения славян (по поводу статей Э.А. Рикмана, И.С. Винокура, В.В. Седова, Й. Вернера)" и "Археологические данные о славянах II-IV вв.: перспективы ретроспективного метода". При этом М.Б. Щукин во многом опирался в своих разысканиях на опубликованную в 1972 году на русском языке статью Йоахима Вернера, которого считал одним из своих учителей, дружил с ним и вел переписку. Й. Вернер предположил на основании археологических данных и письменных источников, что предков исторических славян нужно искать в "белом пятне" на археологической карте - в лесах Полесья. Он во многом опирался на гипотезу П.Н. Третьякова о локализации ранних славян к северу от черняховской культуры. Развивая идеи П.Н. Третьякова и Й. Вернера, М.Б. Щукин вместе с Д.А. Мачинским и М.А. Тихановой создал и обосновал "лесную" концепцию происхождения славян.

В 1978 году в Эрмитаже была образована новая археологическая экспедиция под руководством М.Б. Щукина, получившая название "Славяно-Сарматская". Ученый писал по этому поводу следующее:

«Название экспедиции не совсем обычно, поскольку не совсем обычна и предназначенная ей роль. Экспедиция призвана работать над сложной и дискуссионной проблемой происхождения славян, над тем периодом первых веков нашей эры, когда славяне как таковые еще не зафиксированы письменными источниками, но где-то на обширных пространствах Центральной и Восточной Европы уже должны были жить непосредственные предки славян исторических. Большинство археологических экспедиций регионально и работает в пределах более или менее широкого региона, открывая и раскапывая все новые памятники. Роль таких исследований чрезвычайно важна, но кто-то должен взять на себя и функции обобщения всего происходящего. Открытие каждого нового археологического явления требует его увязки с остальными, при этом неизбежно возникают "пустоты" или некоторые особые "болевые точки", где необходимо провести дополнительные изыскания, результаты которых могут оказаться существенными или для проблемы в целом, или для отдельных частей общей исторической реконструкции. Роль такой мобильной группы и решила принять на себя Славяно-Сарматская экспедиция».

Эта осмысленная программа подчинения полевой деятельности апробации научных гипотез с самого начала не сулила легкого успеха. Не случайно большинство памятников, изученных Славяно-Сарматской экспедицией, сложны для понимания и нелегко поддаются однозначной интерпретации. Но Марк Борисович Щукин не боялся признаться в этом, ради приобретения полевого опыта и расширения кругозора он осознанно шел на увеличение региона исследований. Так, после неудачных поисков ранних славян на р. Уборти в "белом пятне" М.Б. Щукин отправился в Днепровскую Левобережную экспедицию, которая обследовала район р. Псел, чтобы поучиться у Е.А. Горюнова искать раннеславянские памятники в поймах рек. В 1980 году Славяно-Сарматская экспедиция раскопала у хутора Кулига в Ивнянском районе Белгородской области комплексы с кремациями на каменных вымостках, относящиеся к киевской культуре. Они вызвали особый интерес, так как погребения киевской культуры до этого времени известны не были.

Эта осмысленная программа подчинения полевой деятельности апробации научных гипотез с самого начала не сулила легкого успеха. Не случайно большинство памятников, изученных Славяно-Сарматской экспедицией, сложны для понимания и нелегко поддаются однозначной интерпретации. Но Марк Борисович Щукин не боялся признаться в этом, ради приобретения полевого опыта и расширения кругозора он осознанно шел на увеличение региона исследований. Так, после неудачных поисков ранних славян на р. Уборти в "белом пятне" М.Б. Щукин отправился в Днепровскую Левобережную экспедицию, которая обследовала район р. Псел, чтобы поучиться у Е.А. Горюнова искать раннеславянские памятники в поймах рек. В 1980 году Славяно-Сарматская экспедиция раскопала у хутора Кулига в Ивнянском районе Белгородской области комплексы с кремациями на каменных вымостках, относящиеся к киевской культуре. Они вызвали особый интерес, так как погребения киевской культуры до этого времени известны не были.

Но после проведения анализа кальцинированных костей оказалось, что в урнах были захоронены только кости животных. Вопрос о могильниках так и остался открытым. В 1985 году раскапывалось городище у с. Мощенка на севере Черниговской области с напластованиями трех эпох. В среднем слое в заполнении постройки были найдены керамика и вещи, характерные для позднезарубинецких памятников горизонта Рахны-Почеп второй половины I - начала II в. н.э. Эти весьма перспективные исследования были остановлены уже в следующем году в связи с чернобыльской катастрофой. С того времени Славяно-Сарматская экспедиция более не обращалась к поиску объектов, которые можно было бы связать с ранними славянами. Она принимала участие в раскопках позднескифского могильника у с. Красный Маяк Херсонской области (1986-1987 гг.), изучала черняховские поселения у хутора Одая Шолданештского района (1988-1990 гг.) и у с. Рудь Сорокского района Молдовы (1997-2001 гг.).

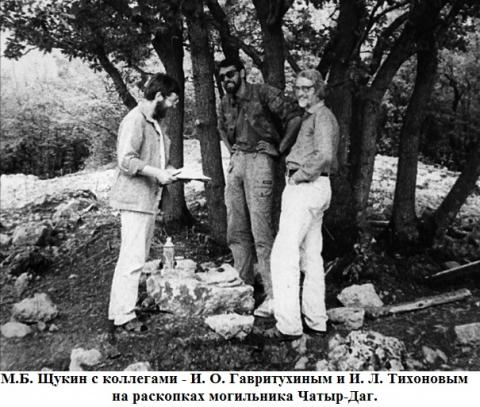

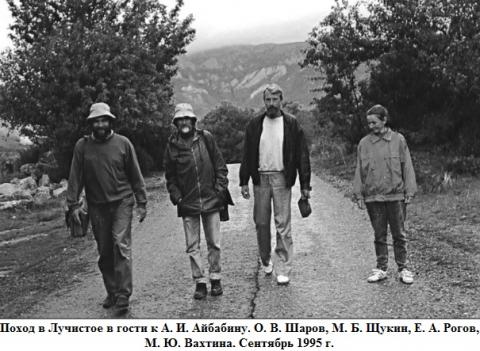

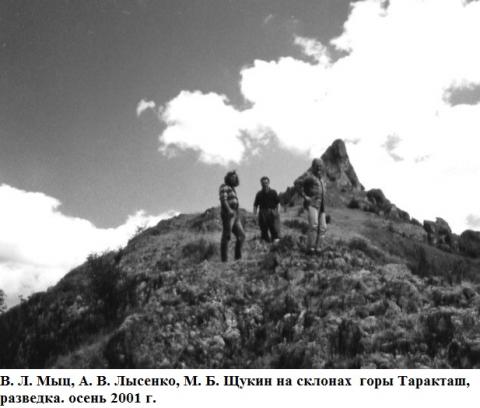

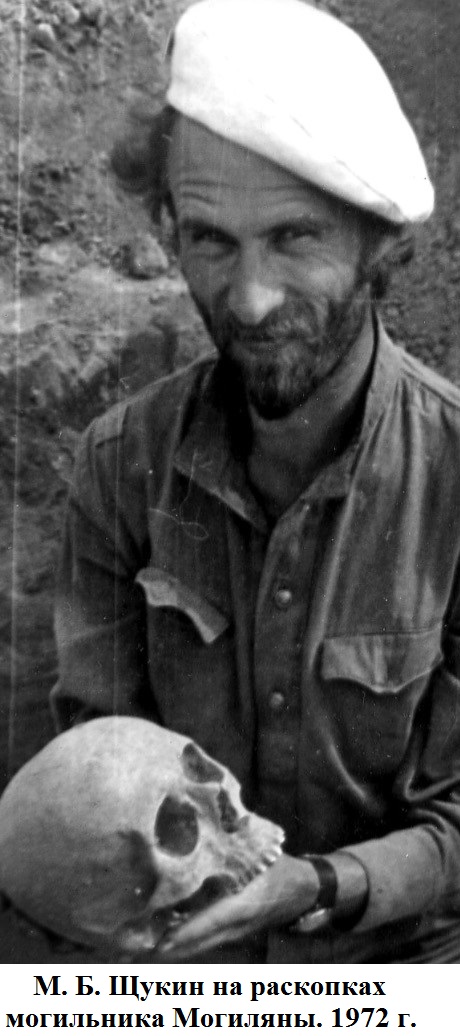

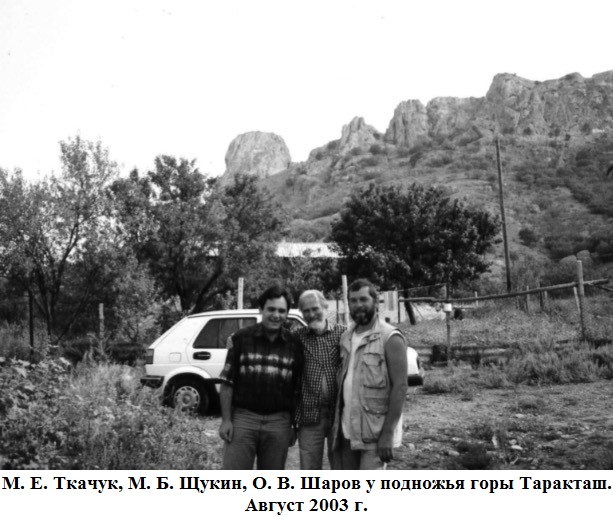

Длительное время интересы М.Б. Щукина были связаны с Крымом, где велись работы на позднеримском поселении и могильнике с кремациями по германской традиции на склонах горы Чатыр-Даг (1994-1996, 2001 гг.) и позднесарматском поселении и святилище на горе Таракташ (2002-2008 гг.). Вновь на повестку дня выходят в качестве основных тем его творчества германо-сарматские контакты и проблемы появления на исторической арене аланов.

В 1989 году в Оксфорде была опубликована первая монография М.Б. Щукина "Rome and the Barbarians of the Central and Eastern Europe in the 1st cent. BC - 1st cent. AD". В 1991 году была с блеском защищена докторская диссертация "Центральная и Восточная Европа на рубеже нашей эры: опыт историко-археологической реконструкции политических событий III в. до н.э. - I в. н.э.". В это же время в Кишеневе увидела свет научно-популярная книга Щукина "Машина времени и лопата", по сей день остающаяся самым увлекательным и профессиональным "Введением в археологию", написанным отечественными археологами.

В 1994 году исследователь был избран членом-корреспондентом Германского археологического института. Тогда же вышла из печати первая монография в России "На рубеже эр", принесшая Щукину заслуженную славу и уважение среди коллег. Огромная эрудиция автора, широта подхода и оригинальность построений обеспечили книге долгую жизнь.

Марк Борисович Щукин стал мэтром. Его приглашали на самые представительные международные конференции - в Англию, Францию, Германию, Швецию, Польшу, Чехию, Венгрию, где он достойно представляет российскую науку. Пришло заслуженное признание: в 1997 году в России, а в 2002 году на Украине издаются сборники в его честь.

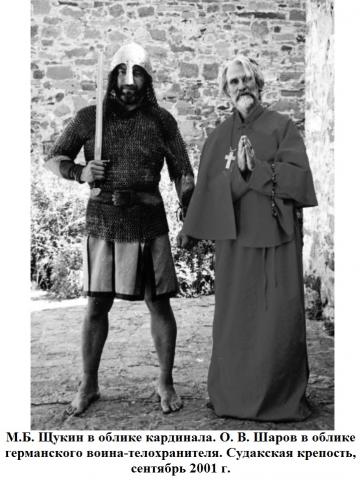

Во второй половине 1990-х годов М.Б. Щукин вновь обращается к проблеме готов. Опять ключевой темой его творчества становятся Римская Империя и варвары. Он мечтал поехать в Рим и Константинополь, но удалось посетить только Равенну. Именно там появился замысел книги о времени Галлы Плацидии - и в 2006 году в журнале "Север" был опубликован роман "Время обнимать" Яны Жемойтелите и Марка Пайка (англ. pike - щука).

Но свою главную книгу Марк Борисович Щукин писал, как сам признавался, около 10 лет; точнее, дописывал после ночных озарений, а иногда и полностью перерабатывал многие страницы. Эта работа с утра до ночи в течение многих лет его истощила, открылись старые болезни: начало шалить сердце, снова возникли проблемы с почками и желудком, стали плохо слушаться ноги. Книга под названием "Готский путь" увидела свет в 2005 году с подзаголовком "Готы, Рим и Черняховская культура". Она принесла автору еще большее признание. После ее выхода ни один специалист, который занимается готами, не может не считаться с ее основными выводами.

Но свою главную книгу Марк Борисович Щукин писал, как сам признавался, около 10 лет; точнее, дописывал после ночных озарений, а иногда и полностью перерабатывал многие страницы. Эта работа с утра до ночи в течение многих лет его истощила, открылись старые болезни: начало шалить сердце, снова возникли проблемы с почками и желудком, стали плохо слушаться ноги. Книга под названием "Готский путь" увидела свет в 2005 году с подзаголовком "Готы, Рим и Черняховская культура". Она принесла автору еще большее признание. После ее выхода ни один специалист, который занимается готами, не может не считаться с ее основными выводами.

На рабочем столе Щукина, несмотря на все болезни, уже лежали материалы Чатыр-Дага (коллективная монография "Чатар-Даг - некрополь римской эпохи в Крыму" опубликована в 2006 г.), редактировалась еще одна коллективная монография "От готов до гуннов", изданная в 2006 году в серии "BAR" в Оксфорде, задумывался "Сарматский выстрел", ждали своего часа материалы поселения Лепесовка. Их публикацию Марк Борисович Щукин считал долгом памяти своей наставнице М.А. Тихановой. В первый понедельник каждого месяца без объявлений и звонков собирался традиционный семинар, на который приходили как старые ученики, так и неофиты. Одни его участники готовили докторские, другие - писали дипломы, но обсуждение новых идей на семинаре для всех было и насущной необходимостью, и честью.

Марк Борисович Щукин в последние годы часто говорил, что полностью выполнил свое предназначение на Земле - сделал и написал все, что мог. Его коллеги, ученики и друзья никогда не согласятся с этим. Сколько мог бы он еще сделать с высоты своей мудрости. Ученого не стало 14 июля 2008 года.