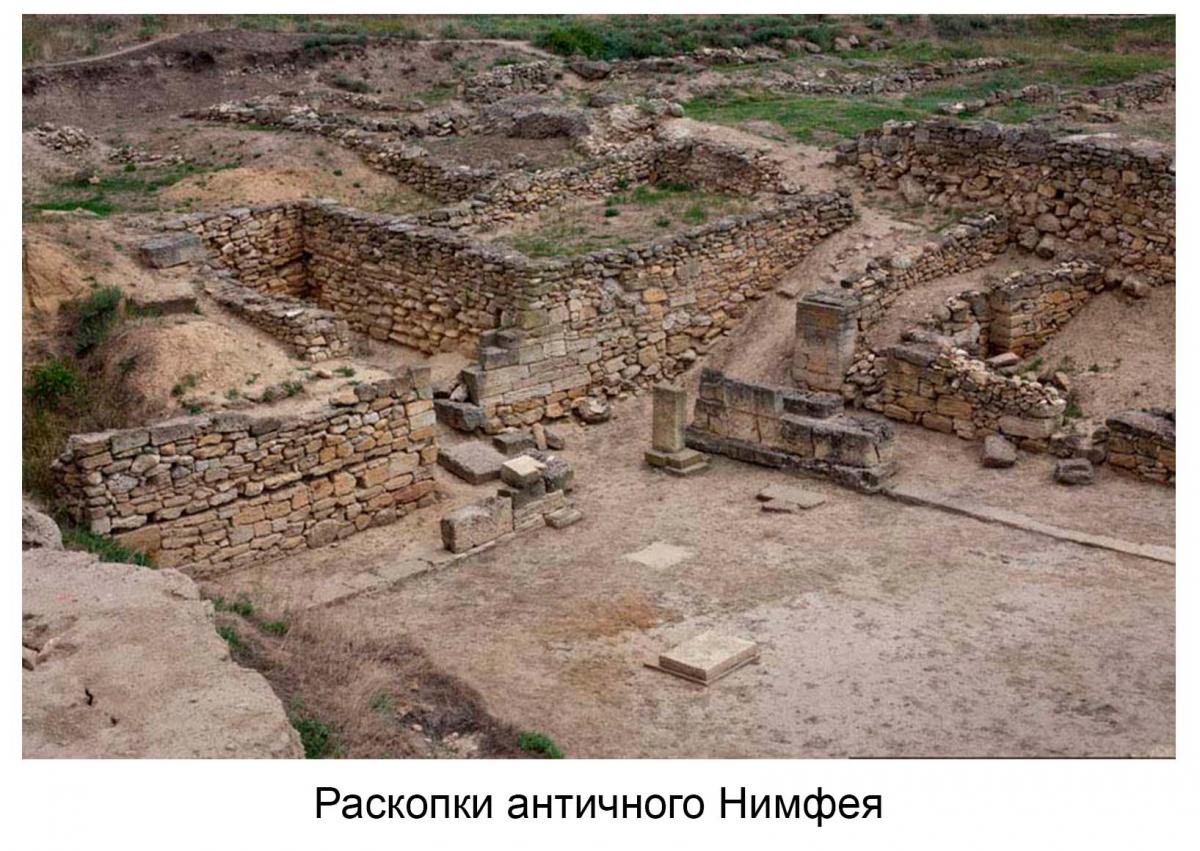

У археологов бытует мнение, что чем дольше исследуется памятник, тем меньше новой информации он «даёт». То есть, все самые интересные и главные находки делаются в первые годы исследования объекта. Будь это городище, поселение или могильник. Но эта формула не всегда «срабатывает» и порой на давно исследуемом памятнике делаются невероятные и ярки открытия. Так, например, произошло при раскопках античного города Нимфея в окрестностях Керчи.

Археологические исследования здесь начались еще в XIX веке, а более-менее системные в 1930-е гг. За это время городище было открыто на значительной площади. Изучены оборонительные сооружения, акрополь (центральная часть), храмы, улицы и жилая застройка города. Было установлено, что поселение здесь возникло в VI в. до н.э. и просуществовав более семи столетий погибло в середине III в. н.э. во время готского нашествия.

С 1966 по 1991 годы исследования на городище проводила экспедиция Государственного Эрмитажа под руководством заведующей сектором Северного Причерноморья Отдела античного мира Нонны Леонидовны Грач. Именно на это время пришлись самые большие по объемам работы на памятнике. Именно в это время было сделано несколько интересных находок. На одной из них стоит остановится подробнее.

В конце 1970-х гг. во время исследования участка на террасах склона, обращенного к морю, был открыт большой культовый комплекс III в. до н.э. с мощными стенами, лестницами с широкими маршами и декоративным оформлением, пилонами, каменными алтарями разных конструкций, фрагментами карнизов и колонн. В 1982 году здесь, в метровой толще глинистого грунта, была обнаружена компактно обвалившаяся со стены в одно из помещений полихромная штукатурка, состоящая из несколько тысяч фрагментов.

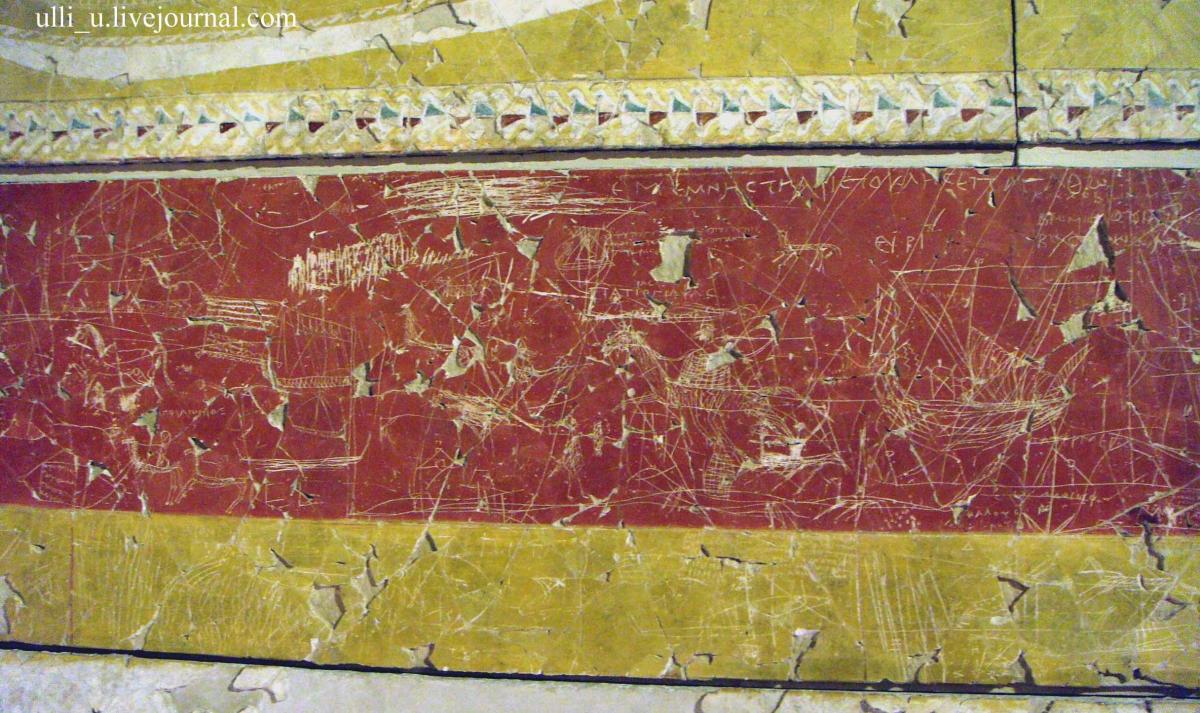

Предполагаемая площадь оштукатуренной стены могла составлять 12-15 м2 (длина – 5,2 м, высота – до 3 м). Верх и низ панно, выполненного в технике энкаустики, были оставлены в белом цвете грунтовки с оттенком под слоновую кость, а середина украшена широкими поперечными полосами ярко-желтого и красного цветов, разделенными красочно орнаментированными фризами.

Энкаустика (др.-греч. выжигание) – техника, в которой живопись выполняется красками, связующим веществом которых является воск, в расплавленном виде.

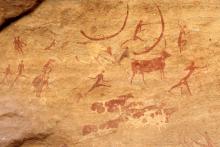

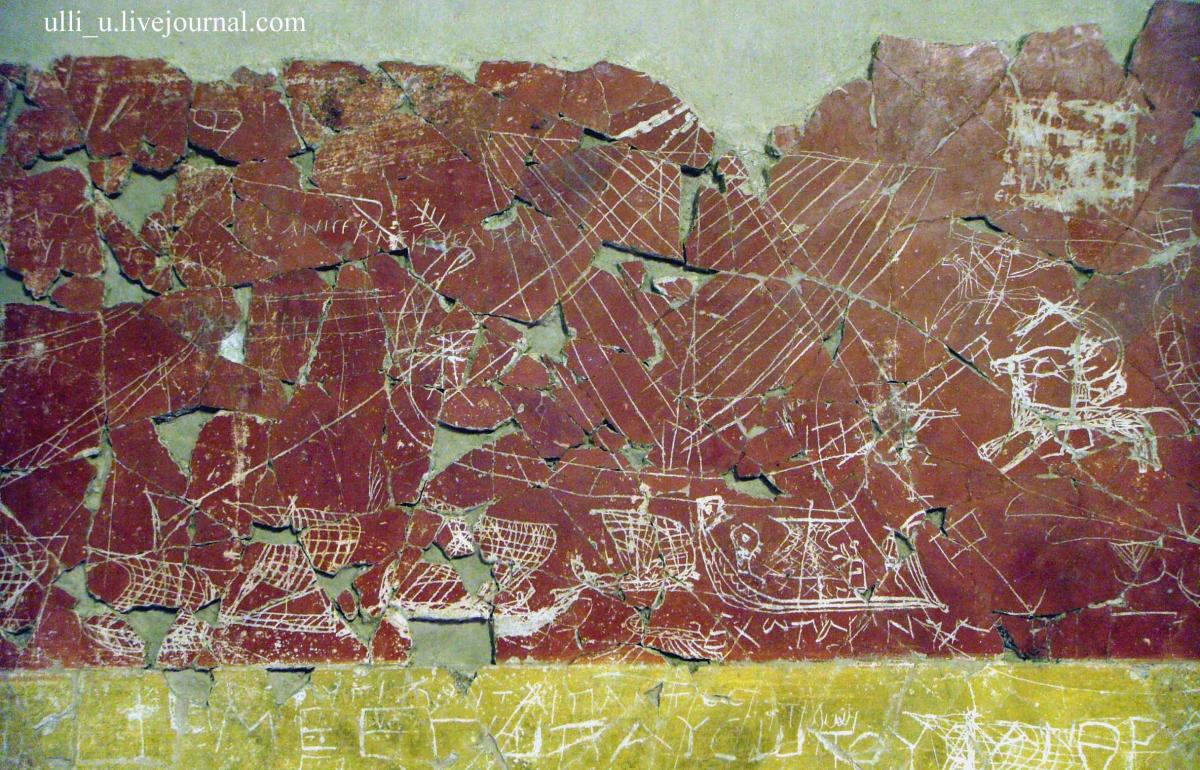

Интересно, что фрески сплошь испещрены всевозможными графическими рисунками, знаками и письменными текстами. Среди изображений присутствуют различные животные, человеческие фигуры, сцены охоты, а также более трех десятков парусных кораблей.

Надписи представлены обращениями к богам (Аполлону и Афродите), сообщениями о выходе кораблей в открытое море с указанием числа и месяца, памятными записями о приношениях в святилище, об отдаче долгов, пожеланиями здравствовать, отдельными именами, а также стихотворным текстом местного творчества.

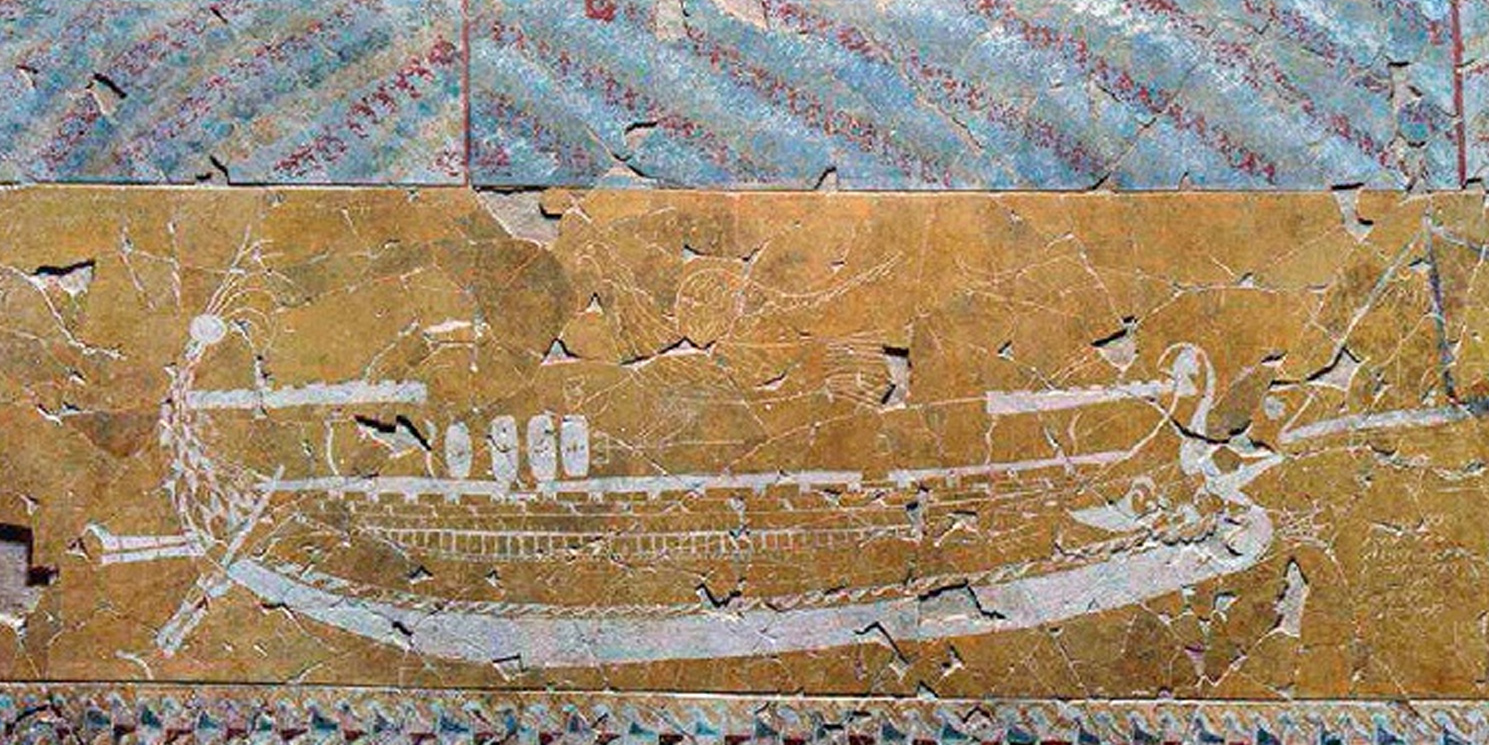

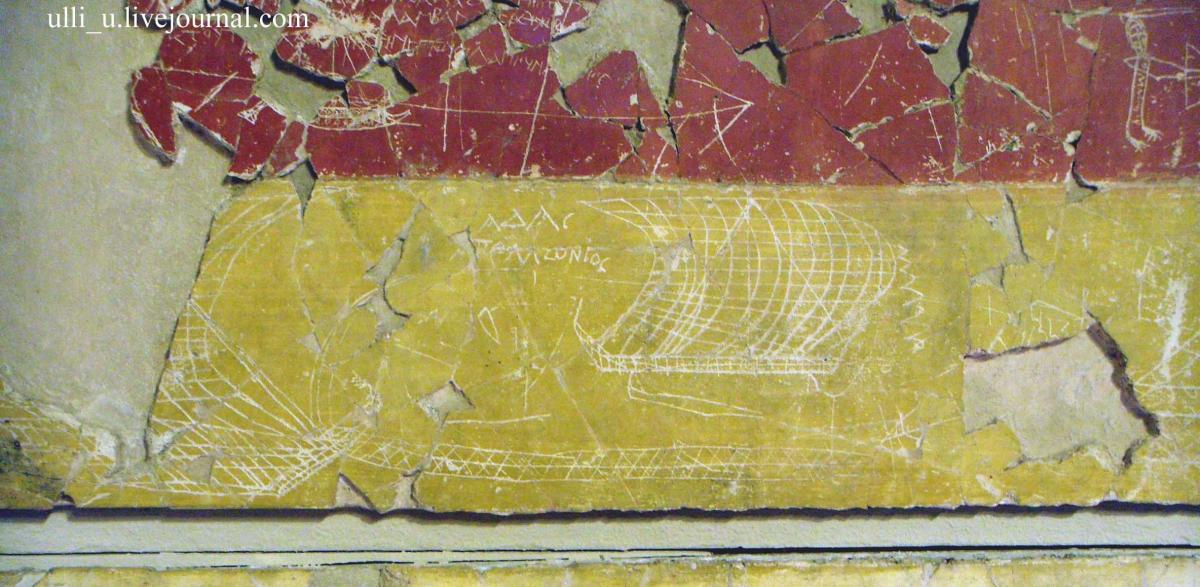

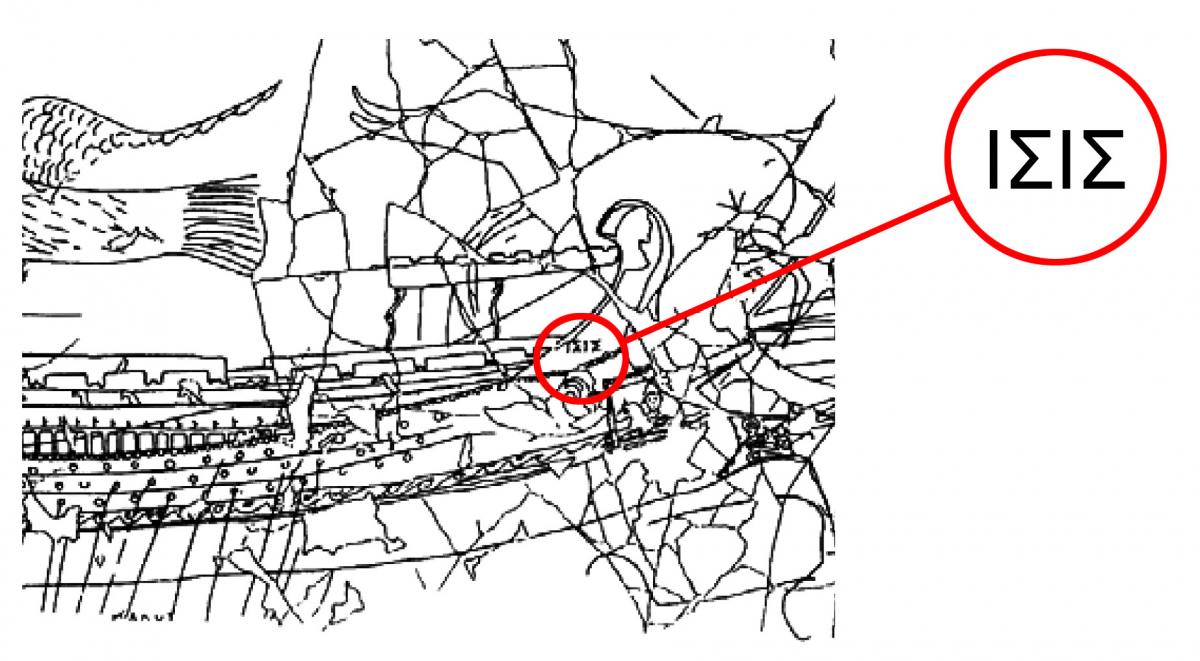

Особый интерес в изобразительном комплексе занимает греческий военный корабль, вырезанный в верхнем желтом пласте штукатурки. Длина изображения составляет более 1 метра.

Изображение корабля имеет подробную детализацию, что делает его источником уникальной информации об устройстве, внутреннем оформлении и декоративном убранстве судов эллинистического времени.

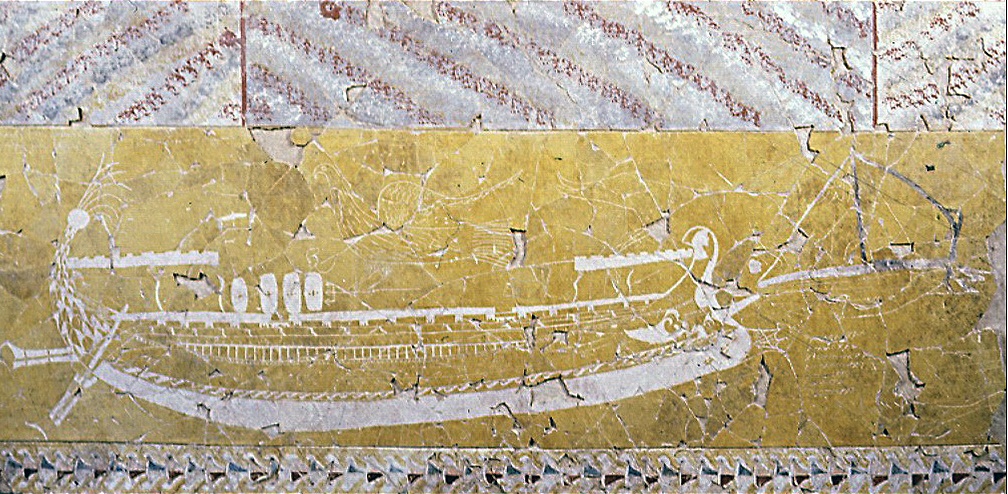

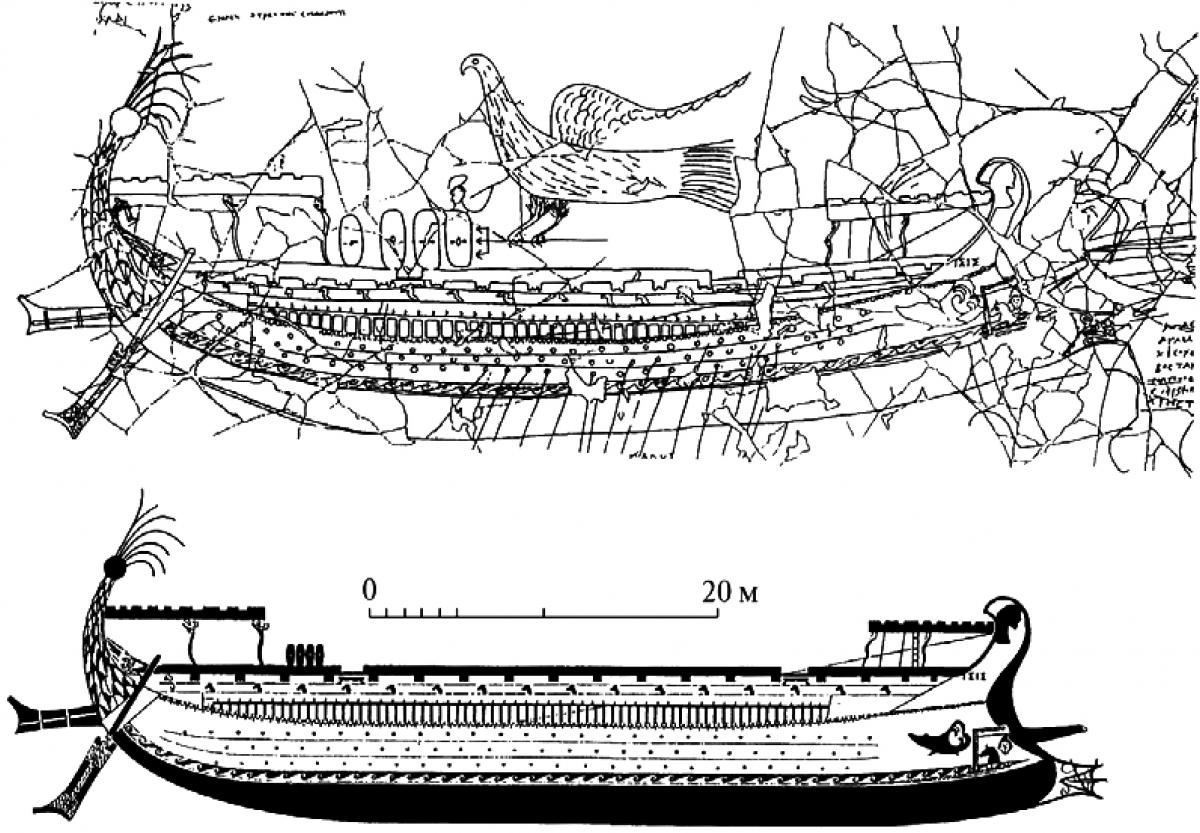

Киль корабля, округлой формы, в носовой части переходит в высоко поднятый форштевень (деревянная балка на носу) с двумя таранами – подводным и надводным. Корма завершается акропостолем (украшение в виде щита и петушиного хвоста). По обе стороны от нее находятся рулевые весла со всеми деталями конструкции, а под акропостолем – символическое изображение храма, где, очевидно, помещалась фигура божества-спасителя. Обращенный к смотрящему борт корабля имеет три яруса отверстий для весел, некоторые из которых спущены на воду. На палубе изображены воинские щиты, на корме и на носу – надпалубные надстройки для элиты команды и такие детали, как проемы для трапов и якорь в передней части киля. В декоре корабля присутствуют протомы (скульптурные изображения передней части тела животного) более десятка коней или пегасов на верхней палубе и лебединые головы на длинных изогнутых шеях, венчавших подпоры в надстройках.

На передней части борта корабля четко начертано его название – ΙΣΙΣ, т. е. имя наиболее почитавшейся в III-II вв. до н.э. в Египте богини Изиды. Примечательно, что изображение корабля содержит также множество других декоративных и конструктивных элементов (например, округлый киль), позволяющих связать его с Египтом.

Таким образом, на стене, несомненно, изображен египетский корабль под названием «Изида», так как предположить его боспорское или какое-либо иное происхождение трудно. Так как культ богини Изиды и других богов египетского пантеона в III в. до н. э еще не был распространен в Северном Причерноморье, то данное изображение отражает возможную картину проникновения новых верований на Боспор посредством контактов с торговцами-мореплавателями. Можно предположить, что где-то во второй половине III в. до н.э., во время правления Перисада II, из Египта на Боспор прибыл с какими-то целями большой корабль «Изида», поразивший воображение нимфейцев. Это обстоятельство заставляет вновь обратить внимание на складывающиеся в это время тесные боспоро-египетские отношения, проявившиеся не только в экономических, но и в культурно-религиозных аспектах.