В могильниках и на поселениях Юго-Западного Крыма часто встречаются бронзовые ажурные подвески, которые различаются размерами, стилем, качеством исполнения. Из раскопок 11 памятников происходят около 40 подобных изделий. Их появление на полуострове фиксируется в комплексах I века н.э.и связывается с расширеием контактов Херсонеса с Западными провинциями Римской империи, где такие подвески были известны значительно раньше. Ажурные подвески получили широкое распространение у скифо-сарматского населения Юго-Западного Крыма, их использовали вплоть до середины III - начала IV столетия - времени, когда большинство сельских поселений этого региона погибает в результате продвижения c Запада на Восток варварских племен.

Подвески изготавливались из бронзы путем литья по восковой модели с последующей доработкой. По форме изделия были шаровидными, яйцевидными, с прямыми гранями и немного скругленными углами, биконическими, с ушком для подвешивания. Часто фиксируется наличие выступов-шишечек на гранях. Но они могут и отсутствовать. Подвески также могли иметь дополнительные украшения или символы сверху, или снизу сферы. Размеры подвесок колеблются от 3,7 до 8 см.

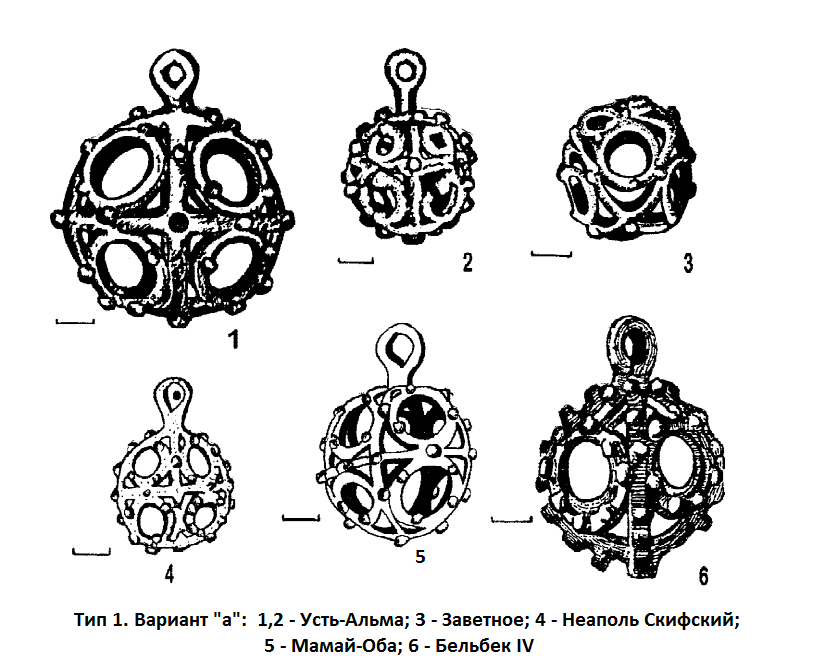

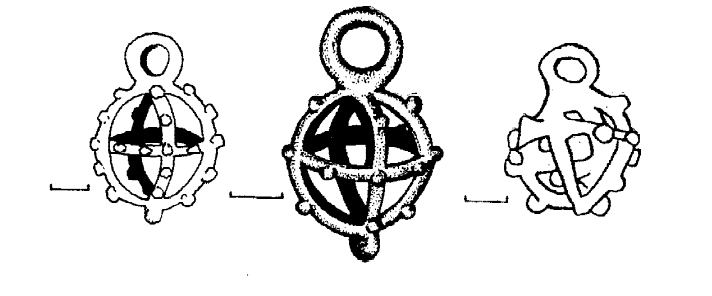

Исследовательницей Л.А. Рыжовой ажурные подвески подразделяются на типы и варианты. К первому типу она относит ажурные подвески шарообразной формы со сложной орнаментикой. Среди них выделяются варианты. Вариант «а» - сферы правильной формы, состоящие из двух вертикально и одного горизонтально перекрещивающегося кольца, с кругами, вписанными в образовавшиеся между кольцами треугольники. На всей внешней поверхности подвески равномерно расположены выступы-шишечки.

Эти подвески резко отличаются от всех остальных по качеству исполнения, более интересны по стилю и декору. Их находки концентрируются в могильниках, находящихся примерно в одном ареале: в районе реки Альмы (Усть-Альма – 2 экз., Заветное – 1 экз., в некрополе Неаполя Скифского – 1 экз.), в районе рек Кача (могильник Мамай-Оба – 1 экз.) и Бельбек (Бельбек IV – 1 экз.). Это наиболее ранний вариант, который хорошо датируется по комплексам находок концом I – началом II в.н.э. Позже этого времени подобные подвески уже не встречаются. Аналогия им известна в кельтских памятниках Чехии.

Вариант «b» – две подвески небольшого размера (из раскопок Херсонеса и Усть-Альминского могильника) имеют более вытянутую форму, каплевидный отросток в нижней части и меньшее количество выступов-шишечек на кольцах.  Подвеска из Усть-Альминского могильник датируется I – началом II в. н.э. По аналогии можно датировать и херсонесскую подвеску, к сожалению, беспаспортную.

Подвеска из Усть-Альминского могильник датируется I – началом II в. н.э. По аналогии можно датировать и херсонесскую подвеску, к сожалению, беспаспортную.

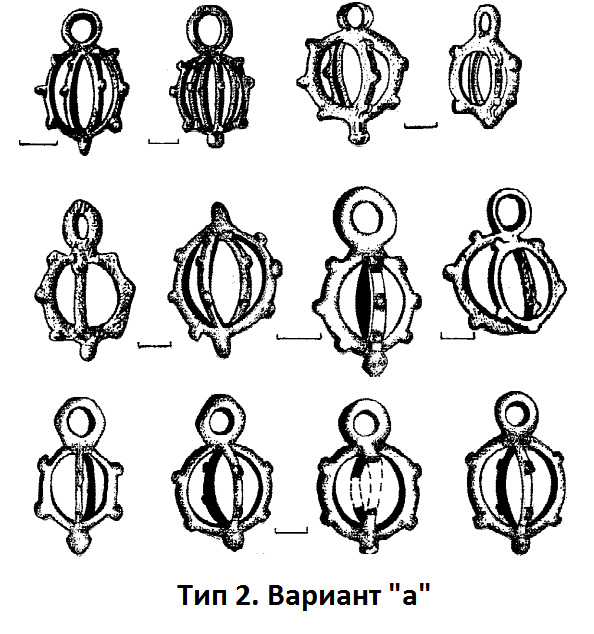

Последующие типы подвесок являются все более и более упрощенной разновидностью первого типа. Тип 2 - наиболее распространенный вид ажурных сферических подвесок. Его вариант «а» представляет собой два перекрещивающихся толстых кольца с одним рядом прямоугольных выступов по их внешней стороне и каплевидным отростком в нижней части сферы. Подвеска этого варианта из могильника Скалистое III имеет не два перекрещивающихся кольца, а три.

Находки подвесок этого варианта не ограничиваются одним районом, а встречаются по всему Юго-Западному Крыму (Скалистое III - 2 экз., некрополь Неаполя Скифского – 3 экз., Бельбек II – 1 экз., Бельбек IV – 1 экз., Усть-Альминский могильник– 1 экз., Херсонес Таврический – 1 экз., Совхоз-10 – 3 экз.). Все они датируются в пределах первой половины II – середины III в. н.э.

Вариант «b» - три подвески того же времени из могильника Бельбек IV имеют более вытянутую по вертикали форму и большее количество выступов-шишечек на внешней поверхности колец6. Одна – из могильника Дружное, из склепа № 18, который датируется в пределах конца III – первой половины IV в.н.э., отличается от остальных подвесок этого варианта не только хронологическими, но и морфологическими признаками: она состоит из трех полуколец. Аналогии подвескам варианта «b» известны на севере Балканского полуострова с VI в. до н.э.

Вариант «с» - подвеска из могильника Скалистое III той же формы, что и предыдущие, но вместо петли для подвешивания имеет украшение в виде полумесяца, расположенного в верхней части сферы. Это единственный экземпляр подвески с подобным символом, известный в Крыму. Погребение, где он был обнаружен, датируется II - началом III в. н.э.

К варианту «d» относится подвеска из более позднего могильника - Чатырдаг (III–V вв. н.э.). Она не имеет выступов-шишечек на прутьях, а сами прутья не округлой формы, а изогнуты под углом. Погребение, в котором она найдена, датируется рубежом III-IV - первой половиной IV в.н.э.

К варианту «d» относится подвеска из более позднего могильника - Чатырдаг (III–V вв. н.э.). Она не имеет выступов-шишечек на прутьях, а сами прутья не округлой формы, а изогнуты под углом. Погребение, в котором она найдена, датируется рубежом III-IV - первой половиной IV в.н.э.

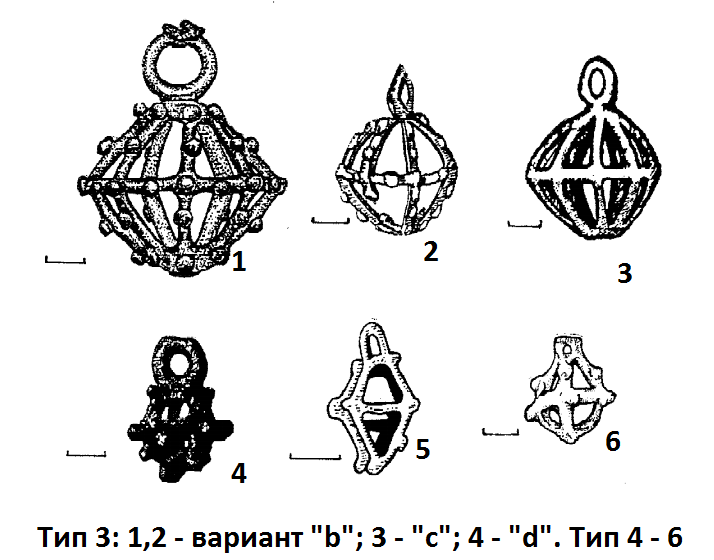

Подвески третьего типа совмещают в себе конструктивные особенности как первого, так и второго. Кроме вертикально расположенных колец с выступами-шишечками, у них есть еще одно горизонтальное кольцо, опоясывающее сферу посередине. Однако, в отличие от первого типа подвесок, эти экземпляры более просты в исполнении. Среди них также выделены три варианта:

«а» - три подвески (из могильников «Совхоз-10», Заветное и Скалистое III) имеют форму правильной сферы, состоящей из двух перекрещивающихся, вертикально стоящих и одного горизонтального кольца с равномерно расположенными выступами на внешней поверхности. Все они найдены в синхронных комплексах II-III вв. н.э.

«b» – две подвески из могильников у с. Заветное и Бельбек IV имеют прямые стороны с чуть скругленными углами в центре, в месте сгиба, и с выступами на вертикальных и горизонтальной гранях. Они более ранние: датируются концом I – первой половиной II в. н.э.

«c» – три литые подвески (одна - из раскопок некрополя Херсонеса, вторая – из Чернореченского могильника II-III вв. н.э., третья – из могильника у с. Дружное из погребения IV в. н.э.) с крупными выступами-шариками на поверхности. В отличие от остальных экземпляров, эти подвески выполнены довольно грубо. В районе Нижнего Дуная найдена литая бронзовая подвеска, близкая по форме этому варианту. Она происходит из сарматского могильника II-III вв. н.э.

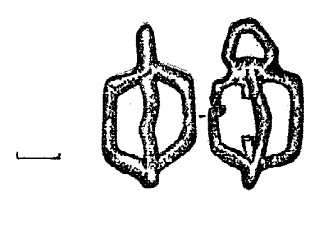

Наконец, в отдельный тип 4 выделяют биконическую подвеску из склепа № 88 I–II вв. н.э. Усть-Альминского могильника с более простым дизайном, имеющую прямые и гладкие, без выступов-шишечек, в отличие от всех других случаев, прутья, изогнутые под тупым углом в центре. Этот тип подвесок имеет прямые аналогии среди находок македонской бронзы, где он был особенно популярен в первой половине VII в. до н.э.

С конца VIII в. до н.э. ажурные бронзовые подвески находили в могильниках и на поселениях Балканского полуострова (так называемая «македонская бронза»). В западной археологии они известны как «подвески–птичьи клетки» («bird–cage» pedants) и были распространены на широкой территории от Луристана до северо-восточного побережья Испании. В могильниках Юго-Западного Крыма они встречаются постоянно, однако в Восточном и в Северо-Западном Крыму неизвестны. Я. Боузек связывает появление подвесок «птичьи клетки» в VIII в. до н.э. на Балканах с восточным влиянием. В Крым такие подвески попали, скорее всего, уже с Запада. Самые ранние подвески I типа бытуют в Юго-Западном Крыму очень недолго: с конца I до середины II в. н.э.

Подвески II–III типов, основная масса которых приходится на II – середину III в. н.э., близки по стилю декора браслетам и кольцам, бытовавшим на территории всего Северного Причерноморья на протяжении длительного времени – с V в. до н.э. и вплоть до III в. н.э. Такие кольца и браслеты известны практически во всех позднескифских могильниках Крыма. Многие исследователи относят их к кругу латенских вещей.Э.А. Сымонович указывает на прямую связь сферических подвесок с кельтскими древностями. Их также можно считать западно-римским провинциальным импортом, тем более что почти все они сопровождаются находками вещей западного производства: фибул, фибул-брошей, браслетов. Поздние же экземпляры ажурных подвесок (конец III – первая половина IV в. н.э.) могли быть изготовлены местными ремесленниками, подражающими более качественно выполненным западным образцам. Следует отметить, что поздние подвески найдены в могильниках, расположенных в предгорном и горном Крыму, северо-восточнее основной массы памятников Юго-Западного Крыма с подобными находками.

Большинство исследователей не без оснований склоняются к тому, что подвески имеют ритуальное значение. Формой всех подвесок является сфера, которая содержит весьма многогранную символику. Сфера как идеальная геометрическая фигура может быть связана с космическим началом, а металлические кольца, из которых выполнены основные круги небес, могут иллюстрировать гелиоцентрическую систему Птолемея, которая была разработана им во II в. н.э. Сфера, как и круг, у древних народов считалась символом плодородия, тесно связанным с культом Луны и Солнца. Поэтому, может быть, не случайно эти подвески-амулеты находят в могильниках, относящихся к поселениям, основным занятием жителей которых было сельское хозяйство (в городах их находки единичны).

Кроме того, часто в комплексах, где найдены сферические амулеты, встречаются зеркала-подвески с орнаментом в виде солярных знаков, амулеты-топорики, связанные с культом плодородия, бронзовые колокольчики, которым приписывают астральные функции. В одном из погребений Заветнинского могильника ажурная подвеска лежала в мешочке вместе с зеркалом-подвеской, пирамидальным колокольчиком, бронзовым браслетом с тройными шишечками и кольцом из бронзовой, круглой в сечении проволоки, которые, по мнению Н.А. Богдановой, олицетворяют связь с астральными культами.

Расположение подвесок в погребениях не имеет определенного места. Чаще всего они встречаются в детских и женских погребениях, реже - в мужских захоронениях. При этом они могут находиться на груди, на поясе, у колен, рядом с бедром погребенного, что говорит о том, что подвески не были обычными украшениями, а несли магическую смысловую нагрузку. Количество выступов-шишечек на них бывает различным. Имеет ли это какой-либо смысл - трудно сказать, хотя, возможно, что с течением времени подлинное значение этого признака было забыто или уже неизвестно местному населению, поэтому количество выступов стало произвольным, но при этом сакральное назначение подвесок сохранилось.